-

食生活

しょくせいかつ

生活の中で、食事に関係がある部分

eating habits

生活の中で、食事に関係がある部分

eating habits

-

国々

くにぐに

たくさんの国

countries

人々、日々、家々、山々

たくさんの国

countries

人々、日々、家々、山々

-

主食

しゅしょく

ふだんの食事の中で主な食べ物 (例:米やパンなど)

a staple food

ふだんの食事の中で主な食べ物 (例:米やパンなど)

a staple food

-

副食

ふくしょく

主食といっしょに食べるもの (例:魚や肉や野菜など)

dishes other than the staple food

主食といっしょに食べるもの (例:魚や肉や野菜など)

dishes other than the staple food

-

分けて・分ける

わけて・わける

[を][に]

一つのものを、二つ以上のものにする

to separate

売り場が分かれている

[を][に]

一つのものを、二つ以上のものにする

to separate

売り場が分かれている

-

日常

にちじょう

毎日のこと;ふだん

daily; ordinary; usual

毎日のこと;ふだん

daily; ordinary; usual

-

中心

ちゅうしん

まんなかのところ;大切なことや大切なもの

center; basis

まんなかのところ;大切なことや大切なもの

center; basis

-

~となる

~となる

~になる

~になる

-

穀物

こくもつ

米、麦、豆、とうもろこしなど、主食になる植物

grain; cereals

米、麦、豆、とうもろこしなど、主食になる植物

grain; cereals

-

(穀物)とともに

(こくもつ)とともに

(穀物)といっしょに

together with (grains)

(穀物)といっしょに

together with (grains)

-

おかず

おかず

副食

dishes accompanying the rice

副食

dishes accompanying the rice

-

食文化

しょくぶんか

食事の習慣に関係のある文化

food culture

食事の習慣に関係のある文化

food culture

-

食文化圏

しょくぶんかけん

世界の国の中で、食文化が同じような地方のグループ(group)

food culture area

世界の国の中で、食文化が同じような地方のグループ(group)

food culture area

-

アジア

アジア

-

諸国

しょこく

いろいろな国

countries

いろいろな国

countries

-

(アジア諸国)と同様

(アジアしょこく)とどうよう

(アジア諸国)と同じように

(アジア諸国)と同じように

-

米食

べいしょく

米を主食として食べること

rice eating; living on rice

米を主食として食べること

rice eating; living on rice

-

既に

すでに

もう

already

もう

already

-

時代

じだい

歴史を、ある特徴から分けた長い時

a period

歴史を、ある特徴から分けた長い時

a period

-

弥生時代

やよいじだい

B.C.300~A.D.300年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆この時代に米を作り、銅などの道具を使った

the Yayoi Era

B.C.300~A.D.300年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆この時代に米を作り、銅などの道具を使った

the Yayoi Era

-

古くは

ふるくは

古い時代は;昔は

in ancient times

古い時代は;昔は

in ancient times

-

肉食

にくしょく

肉を食べること

meat eating

~する

肉を食べること

meat eating

~する

-

奈良時代

ならじだい

A.D.710~794年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆奈良に政治の中心があった。国の法律を作り、仏教を国の宗教と決めた

the Nara Era

A.D.710~794年 ☆日本の歴史の時代の名前 ☆奈良に政治の中心があった。国の法律を作り、仏教を国の宗教と決めた

the Nara Era

-

広まって・広まる

ひろまって・ひろまる

宗教や習慣や考え方などが遠くの地方まで行って、みんなに知られるようになる

to become known; to spread

広める

宗教や習慣や考え方などが遠くの地方まで行って、みんなに知られるようになる

to become known; to spread

広める

-

避けられる・避ける

さけられる・さける

[を]

悪いものやよくないことと関係を持たないようにしたり、会わないようにしたりする

to avoid

[を]

悪いものやよくないことと関係を持たないようにしたり、会わないようにしたりする

to avoid

-

現在

げんざい

今 ☆少し長い時間について言う

at the present day

今 ☆少し長い時間について言う

at the present day

-

再び

ふたたび

また;もう一度

again

また;もう一度

again

-

調味料

ちょうみりょう

料理に味をつけるもの (例:しょうゆ、塩、さとう)

a seasoning

料理に味をつけるもの (例:しょうゆ、塩、さとう)

a seasoning

-

(しょう油)であろう

(しょうゆ)であろう

(しょうゆ)だろう ☆書き言葉

(しょうゆ)だろう ☆書き言葉

-

あることはあるが

あることはあるが

あるということはほんとうだが、少し違っている点もある

あるということはほんとうだが、少し違っている点もある

-

それぞれ

それぞれ

一つ一つ、一人一人

each; respectively

一つ一つ、一人一人

each; respectively

-

香り

かおり

いいにおい

a pleasant smell

いいにおい

a pleasant smell

-

異なる

ことなる

違う;同じではない

to differ

違う;同じではない

to differ

-

調理

ちょうり

料理を作ること

cooking

~する

料理を作ること

cooking

~する

-

豆腐

とうふ

豆から作った、白くて、やわらかい食べ物

tofu; bean curd

豆から作った、白くて、やわらかい食べ物

tofu; bean curd

-

つけたり・つける

つけたり・つける

[に][を]

つくようにする

to dip (sashimi) into (soy sauce); to put

虫がつく

[に][を]

つくようにする

to dip (sashimi) into (soy sauce); to put

虫がつく

-

和食

わしょく

日本の料理

Japanese-style food

和服:着物

日本の料理

Japanese-style food

和服:着物

-

なくてはならない

なくてはならない

[に]

欠かすことができない;ぜひ必要な

[に]

欠かすことができない;ぜひ必要な

-

(しょう油)ほどではない

(しょうゆ)ほどではない

~のようには、程度が高く(または、低く)ない

~のようには、程度が高く(または、低く)ない

-

みそ汁

みそしる

みそで作ったスープ

miso soup

みそで作ったスープ

miso soup

-

(みそ汁)をはじめ

(みそしる)をはじめ

~が一番代表的な例で、ほかに・・・・

~が一番代表的な例で、ほかに・・・・

-

煮物

にもの

野菜や肉、魚などを煮て作った料理

boiled food

野菜や肉、魚などを煮て作った料理

boiled food

-

用いられる・用いる

もちいられる・もちいる

[を]

使用する

to use

[を]

使用する

to use

-

酢

す

-

ソース

ソース

-

化学調味料

かがくちょうみりょう

化学的に作った調味料

a chemical seasoning; MSG

化学的に作った調味料

a chemical seasoning; MSG

-

一般的に

いっぱんてきに

普通

in general

普通

in general

-

あっさりしている

あっさりしている

味などが薄くて、あまり強くない

(of taste) plain; light

味などが薄くて、あまり強くない

(of taste) plain; light

-

スパイス

スパイス

-

揚げたり・揚げる

あげたり・あげる

[を]

熱くした、たくさんの油の中に食べ物を入れて、調理する

to deep-fry

[を]

熱くした、たくさんの油の中に食べ物を入れて、調理する

to deep-fry

-

いためたり・いためる

いためたり・いためる

[を]

フライパン(flying-pan)で油を少し使って、材料をまぜながら、調理する

to stir-fry

[を]

フライパン(flying-pan)で油を少し使って、材料をまぜながら、調理する

to stir-fry

-

新鮮な

しんせんな

(魚や野菜などが)とれてから、時間がたっていなくて、新しくて、いい

fresh

(魚や野菜などが)とれてから、時間がたっていなくて、新しくて、いい

fresh

-

豊富に

ほうふに

いいものがたくさん、十分に

abundantly, in plenty

いいものがたくさん、十分に

abundantly, in plenty

-

手に入る

てにはいる

(欲しいものが)自分のものになる

to become available; to be obtainable

車を手に入れる

(欲しいものが)自分のものになる

to become available; to be obtainable

車を手に入れる

-

基本

きほん

何かをするときに、一番大切で、ほかのことの中心であるもの

a basis, the basics

何かをするときに、一番大切で、ほかのことの中心であるもの

a basis, the basics

-

したがって

したがって

だから

だから

-

最も

もっとも

一番

most

一番

most

-

食卓

しょくたく

食事のとき、使うテーブル

a dining table

食事のとき、使うテーブル

a dining table

-

料理によって季節を感じる

りょうりによってきせつをかんじる

季節の特徴のある料理(例えば、春に春らしい材料を使った料理)を食べると、その季節の良さやその季節になったことを感じる

季節の特徴のある料理(例えば、春に春らしい材料を使った料理)を食べると、その季節の良さやその季節になったことを感じる

-

更に

さらに

その上、もっと

その上、もっと

-

器

うつわ

食べ物、飲み物、飾る花などを入れるもの

a bowl; a serving dish

食べ物、飲み物、飾る花などを入れるもの

a bowl; a serving dish

-

材質

ざいしつ

材料の性質

property; quality of the material

材料の性質

property; quality of the material

-

合う

あう

[に]

二つのものがいっしょにあるとき、ちょうどいい様子になる (例:器が季節に合う[夏は涼しそうな色、冬は暖かそうな色の皿を使う])

to go well; to match

器を季節に合わせる

[に]

二つのものがいっしょにあるとき、ちょうどいい様子になる (例:器が季節に合う[夏は涼しそうな色、冬は暖かそうな色の皿を使う])

to go well; to match

器を季節に合わせる

-

ただ

ただ

ほかのことは何も関係がなく、それだけ

only, just

ほかのことは何も関係がなく、それだけ

only, just

-

(味)さえ(よけれ)ばいい

あじさえよければいい

(味)だけ(よけれ)ばいい

(味)だけ(よけれ)ばいい

-

戦前

せんぜん

戦争の前 ☆日本では特に第二次世界大戦の前を言う

prewar times, the pre-World War II period

戦後

戦争の前 ☆日本では特に第二次世界大戦の前を言う

prewar times, the pre-World War II period

戦後

-

昭和30年代

しょうわさんじゅうねんだい

昭和30~39年(1955~1964年)の間

in the 30s of the Showa period (1955-1964)

昭和30~39年(1955~1964年)の間

in the 30s of the Showa period (1955-1964)

-

高度

こうど

程度が高いこと

a high degree

程度が高いこと

a high degree

-

成長

せいちょう

大きく育つこと

growth

~する

大きく育つこと

growth

~する

-

高度経済成長

こうどけいざいせいちょう

短い間に、急に経済が高い程度になること

high economic growth

短い間に、急に経済が高い程度になること

high economic growth

-

食生活

しょくせいかつ

-

バラエティー

バラエティー

たくさんの種類

variety

たくさんの種類

variety

-

富む

とむ

[に]

たくさんある

to be in large quantity

[に]

たくさんある

to be in large quantity

-

影響

えいきょう

~する

~する

-

洋食

ようしょく

西洋の料理

Western food

西洋の料理

Western food

-

中華

ちゅうか

中国の(料理)

Chinese food

中国の(料理)

Chinese food

-

豊かに

ゆたかに

いいものがたくさん、豊富に

plentifully

いいものがたくさん、豊富に

plentifully

-

豚肉

ぶたにく

豚の肉

pork

豚の肉

pork

-

牛肉

ぎゅうにく

牛の肉

beef

牛の肉

beef

-

肉類

にくるい

肉の種類に入るもの

meat

肉の種類に入るもの

meat

-

乳製品

にゅうせいひん

牛乳から作ったもの (例:バターやチーズなど)

diary products

牛乳から作ったもの (例:バターやチーズなど)

diary products

-

都市

とし

人口が多く、政治や経済や文化の中心である所

a city

人口が多く、政治や経済や文化の中心である所

a city

-

大都市

だいとし

大きい都市

a big city

大きい都市

a big city

-

すし

すし

日本の食べ物;酢で味をつけたご飯を、生の魚などといっしょに食べる日本の料理

sushi; raw fish on vinegared rice

日本の食べ物;酢で味をつけたご飯を、生の魚などといっしょに食べる日本の料理

sushi; raw fish on vinegared rice

-

てんぷら

てんぷら

魚や野菜を油で揚げた日本の料理

tempura; vegetables or fish dipped in batter and deep-fried

魚や野菜を油で揚げた日本の料理

tempura; vegetables or fish dipped in batter and deep-fried

-

そば

そば

☆日本の食べ物

buckwheat noodle

☆日本の食べ物

buckwheat noodle

-

(和食の店)の外に

(わしょくのみせ)のほかに

~はわかっているが、~ではないものについても

in addition to

~はわかっているが、~ではないものについても

in addition to

-

フランス

フランス

-

ロシア

ロシア

-

イタリア

イタリア

-

ドイツ

ドイツ

-

スペイン

スペイン

-

メキシコ

メキシコ

-

インド

インド

-

各国

かっこく

それぞれの国

each country

各地、各大学、各社

それぞれの国

each country

各地、各大学、各社

-

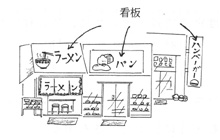

看板

かんばん

商売のため、店や商品の名前を大きく字や絵でかいて、店の外に出し、客に見せるもの

a signboard

商売のため、店や商品の名前を大きく字や絵でかいて、店の外に出し、客に見せるもの

a signboard

-

手軽に

てがるに

お金や時間があまりかからないで、簡単に

readily, easily

お金や時間があまりかからないで、簡単に

readily, easily

-

(国際)化

こくさいか

(外国と関係を持つよう)になること

internationalization

(外国と関係を持つよう)になること

internationalization

-

温室

おんしつ

寒いときでも野菜や花が育てられるように、中の温度を高くしてあるところ ☆普通はビニールなどで作る

a greenhouse

寒いときでも野菜や花が育てられるように、中の温度を高くしてあるところ ☆普通はビニールなどで作る

a greenhouse

-

~のおかげで

~のおかげで

~があるために ☆結果がいいときに使う

~があるために ☆結果がいいときに使う

-

(一年)中

いちねんじゅう

一年の間ずっと、いつでも

一年の間ずっと、いつでも

-

温めたり・温める

あたためたり・あたためる

[を]

(ものを)温かくする ☆ものについては「暖かい」ではなく、「温かい」と書く

to warm; to heat

[を]

(ものを)温かくする ☆ものについては「暖かい」ではなく、「温かい」と書く

to warm; to heat

-

すぐ

すぐ

非常に短い時間で

at once

非常に短い時間で

at once

-

即席

そくせき

準備をしなくても、すぐできること

impromptu

準備をしなくても、すぐできること

impromptu

-

ラーメン

ラーメン

中華そば

Chinese noodle

中華そば

Chinese noodle

-

食品

しょくひん

食料品

food products

食料品

food products

-

インスタント食品

インスタントしょくひん

即席でできる食品

instant food

インスタント:instant

即席でできる食品

instant food

インスタント:instant

-

冷凍食品

れいとうしょくひん

冷たく凍らせた食品 ☆長い期間、悪くならない

frozen food

冷たく凍らせた食品 ☆長い期間、悪くならない

frozen food

-

数多く

かずおおく

たくさん

in large numbers

たくさん

in large numbers

-

フライ

フライ

油で揚げたもの

fry

油で揚げたもの

fry

-

調理済み

ちょうりずみ

調理が済んだもの

cooked; ready-made

調理が済んだもの

cooked; ready-made

-

持ち帰り・持ち帰る

もちかえり・もちかえる

[を]

持って帰る

to carry back; to take ~ home

[を]

持って帰る

to carry back; to take ~ home

-

すぐに

すぐに

すぐ

immediately

すぐ

immediately

-

盛んに

さかんに

多くの人に広く利用されて

in wide use

多くの人に広く利用されて

in wide use

-

フライドチキン

フライドチキン

-

ハンバーガー

ハンバーガー

-

ファースト・フード

ファースト・フード

-

待たされる=待たせられる

またされる=またせられる

「待たせる」+「られる」

「待たせる」+「られる」

-

(変化)につれて

(へんか)につれて

~とともに

~とともに

-

時代区分

じだいくぶん

時代の分け方

the division into periods

時代の分け方

the division into periods

-

原始

げんし

弥生時代より前の時代

the genesis

弥生時代より前の時代

the genesis

-

縄文時代

じょうもんじだい

B.C.4世紀より前の時代

the Jomon Period

B.C.4世紀より前の時代

the Jomon Period

-

弥生時代

やよいじだい

B.C.3世紀~A.D.3世紀

the Yayoi Period

B.C.3世紀~A.D.3世紀

the Yayoi Period

-

古代

こだい

古墳時代から平安時代まで

ancient times

古墳時代から平安時代まで

ancient times

-

古墳時代

こふんじだい

A.D.4世紀から8世紀初めまで

the Kofun Period; Tumulus period

A.D.4世紀から8世紀初めまで

the Kofun Period; Tumulus period

-

大和時代

やまとじだい

A.D.4世紀から8世紀初めまで

the Yamato Period

A.D.4世紀から8世紀初めまで

the Yamato Period

-

奈良時代

ならじだい

A.D.710~794年

the Nara Period

A.D.710~794年

the Nara Period

-

平安時代

へいあんじだい

794年から12世紀後半まで

the Heian Period

794年から12世紀後半まで

the Heian Period

-

中世

ちゅうせい

鎌倉時代から戦国時代まで

the middle ages

鎌倉時代から戦国時代まで

the middle ages

-

鎌倉時代

かまくらじだい

12世紀後半から14世紀半ばまで

the Kamakura Period

12世紀後半から14世紀半ばまで

the Kamakura Period

-

南北朝時代

なんぼくちょうじだい

14世紀初め

the period of the Northern and Southern Dynasties

14世紀初め

the period of the Northern and Southern Dynasties

-

室町時代

むろまちじだい

14世紀初めから16世紀後半まで

the Muromachi Period

14世紀初めから16世紀後半まで

the Muromachi Period

-

戦国時代

せんごくじだい

15世紀後半から16世紀後半まで

the Warring States period

15世紀後半から16世紀後半まで

the Warring States period

-

近世

きんせい

安土桃山時代から江戸時代まで

early-modern times

安土桃山時代から江戸時代まで

early-modern times

-

安土・桃山時代

あづち・ももやまじだい

16世紀後半

the Azuchi-Momoyama Period

16世紀後半

the Azuchi-Momoyama Period

-

江戸時代

えどじだい

17世紀から19世紀後半まで

the Edo Period

17世紀から19世紀後半まで

the Edo Period

-

近代

きんだい

明治時代よりあとの時代

recent times

明治時代よりあとの時代

recent times

-

明治時代

めいじじだい

1868年から1912年まで

the Meiji Period

1868年から1912年まで

the Meiji Period

-

大正時代

たいしょうじだい

1912年から1926年まで

the Taisho Period

1912年から1926年まで

the Taisho Period

-

現代

げんだい

-

昭和時代

しょうわじだい

1926年から1988年まで

the Showa Period

1926年から1988年まで

the Showa Period

-

平成時代

へいせいじだい

1988年から

the Heisei Period

1988年から

the Heisei Period